こんにちは!ぽんなびです。

しばしば料理酒は使っていますか?これから初めてですか?

実は種類がいくつかあるので清酒ではない料理酒もあるんですよ。

味わいも値段もぜんぜん違うので、ぜひバリエーションを知っておきましょう!

飲めるかどうかや賞味期限なども含めて、今回は以下の内容で「料理酒とは?」を完全ガイドしますね。

度数は日本酒やワインくらい。

使い方や効果はみりんと似てるよ。

料理酒は清酒なの?日本酒と同じ?

はじめに、料理酒は清酒なのかをハッキリさせましょう。

結論から言えば「清酒であるものとそうでないものがある」と考えてください。

料理酒は大きく分けて以下の2つの種類があるんですよ。

- 清酒である料理酒(酒税法上の酒類)

- 食品扱いの料理酒(酒類には該当しない)

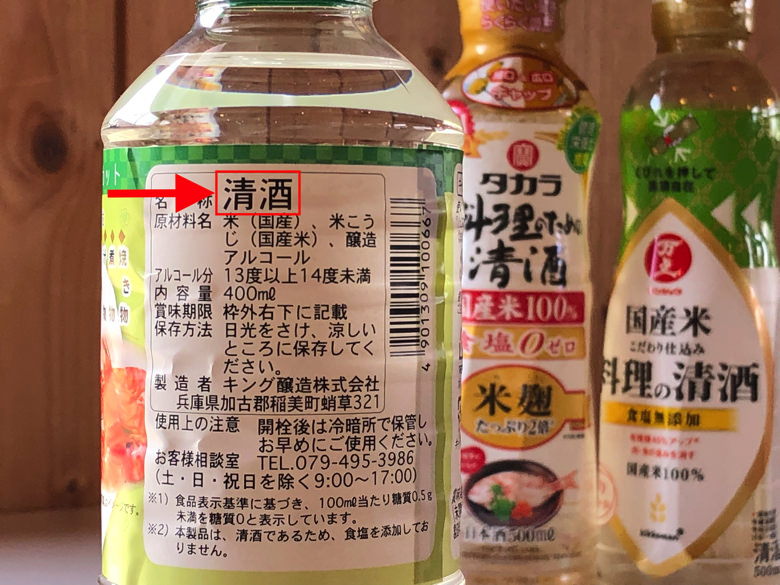

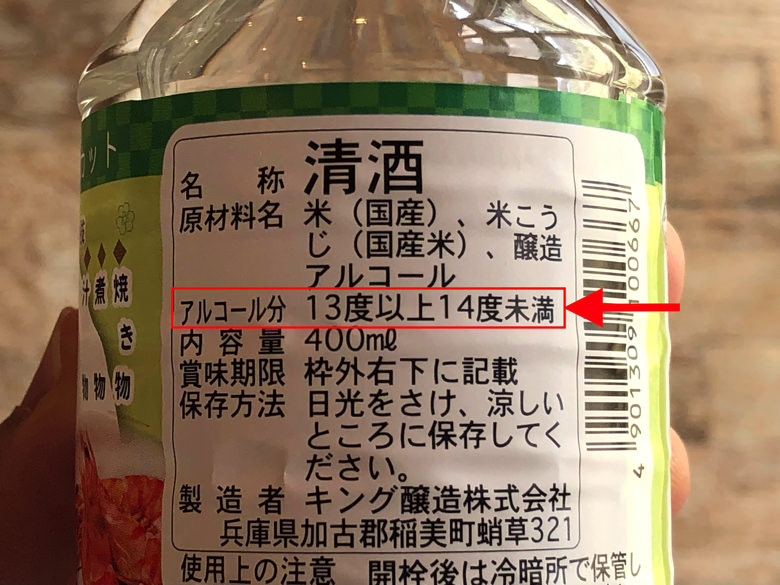

ラベルに清酒と書かれている料理酒は酒税法上は日本酒と同じ分類です。

だから清酒と記載された料理酒は未成年は買えないので注意してください。

それに対して、清酒とは書かれていない料理酒も存在します。

主に製造段階で食塩を加えているのでアルコール分はあっても食品扱いになるんですよ。

ラベルを見てみよう!

純米タイプもある!料理酒の原材料について

お次は原材料について見てみましょう。

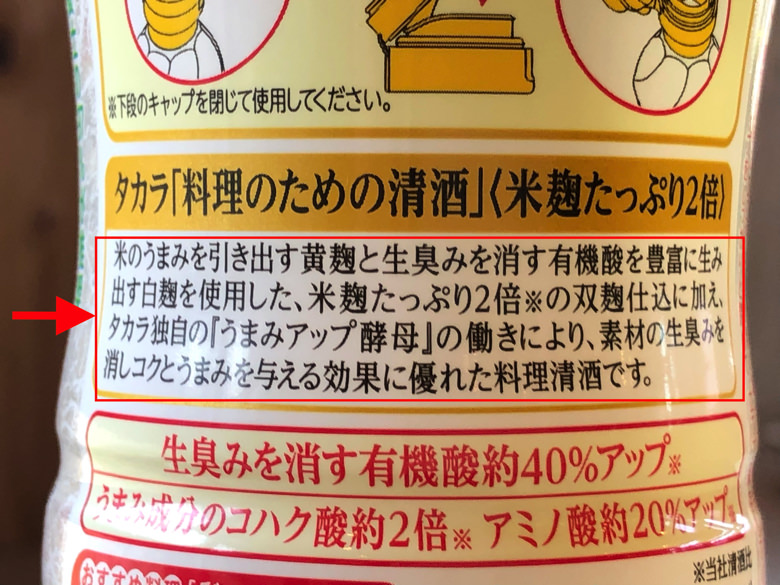

まず、料理酒と名乗っているのであれば基本的に米・米こうじは入っているはずです。

純米と書かれた料理酒であれば他には何も入っていませんよ。

それを基本として、あとは製品によりけりです。

お米以外のものを含んでも料理酒は名乗れるんですよ。

代表的なものを挙げると、以下のものを原材料に含む料理酒もよくあります。

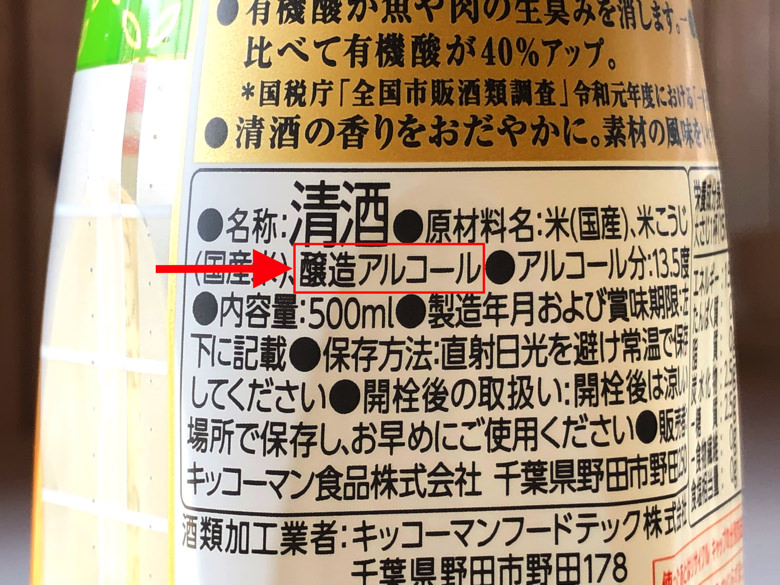

- 醸造アルコール

- 食塩

主にこの2つが多いですよ。

醸造アルコールを含んでいると純米を名乗れないのは日本酒と同じですね。

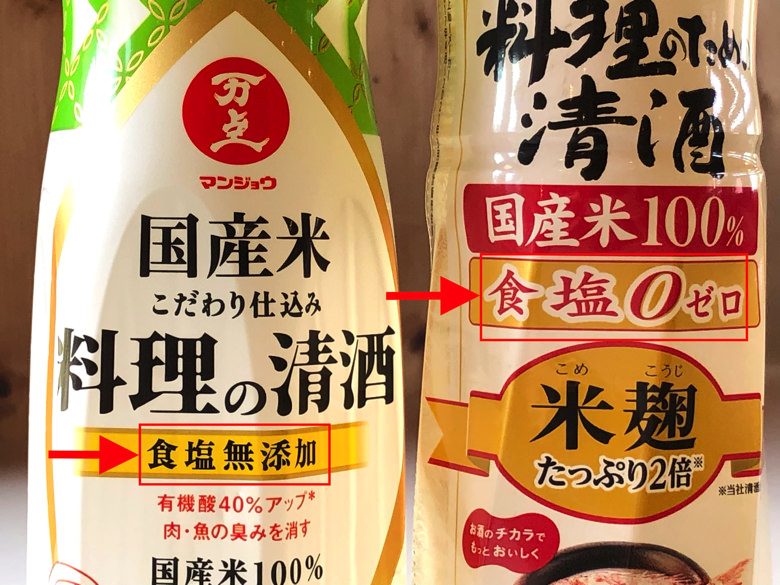

食塩は安価な料理酒に使われている場合が多いです。

だから逆に「食塩無添加」や「食塩ゼロ」のように表示して質の高さをアピールする商品をよく見かけますよ!

オーガニック素材だけのもあるよ。

料理酒のアルコール度数はどれくらい?

原材料もわかったところで、アルコール度数を見てみましょう。

清酒に分類される料理酒だけでなく、食品に分類される料理酒にもアルコールは含まれています。

もちろん製品によりますが、おおむね13度前後が多いですよ。

少なくともスーパーで売られている料理酒はだいたいそれくらいです。

日本酒は15度前後が多いので、飲む用の清酒よりは少しだけ低い感じですね。

ざっくりと「料理酒のアルコール度数は日本酒とほぼ同じ」と思っておきましょう。

甘酒やビールよりは遥かに高アルコールですよ!

料理ワインもそれくらい。

料理酒の基本的な使い方と効果

アルコール度数もわかったところで、実際に使ってみましょう。

料理酒の基本的な使い方と効果を紹介しますね。

まず、料理酒の使い方は「加熱調理の前に食材を漬けたり調味料に加えたりする」が基本です。

主に以下の3つの使われ方が多いですよ。

- 肉や魚を漬ける

- 煮だれに加える

- 蒸す・蒸し焼きのときに食材にかける

調理前の肉や魚は5分〜10分くらい料理酒に漬けるだけで十分に効果が期待できますよ。

煮だれに加えるときは料理酒は最初に入れるのが基本です。

いわゆる「料理のさしすせそ」より先に入れると覚えておきましょう。

砂糖・塩・酢・醤油・味噌のことね。

食材にかける使い方は貝の酒蒸しなどで見聞きしたことがあるかと思います。

あとは「茹でるときに熱湯に加える」や「揚げ衣に加える」といった使い方もありますよ。

そうやって料理酒を活用すると、以下のような効果が期待できるんです。

- 旨味やコクを加える

- 食材の臭みを取る

- 食材を柔らかくする

- 旨味を染みこみやすくする

旨味やコクは原料であるお米の有機酸やアミノ酸に由来するものです。

臭みを取るのはアルコールの蒸発による共沸効果や醸造成分によるマスキング効果によるものと言われていますよ。

食材の保水性を高めて柔らかくしたり、他の調味成分の浸透を促すのもアルコールの働きによるものというのが一般的な見解です。

料理酒はアルコールを含むので、利用するときは加熱が必要なのは覚えておいてくださいね。

まさに名脇役!

料理酒の値段はどれくらい?

使い方もわかったところで、値段についても見てみましょう。

料理酒はおいくらくらいで買えるものなのでしょうか?

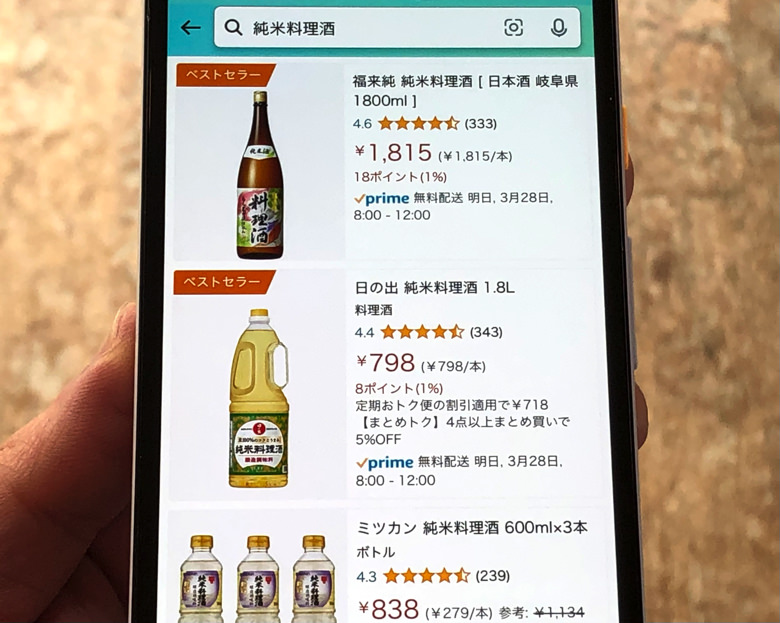

もちろん値段はピンキリで、業務用だと1.8Lで400円〜500円くらいですし、高級なものだと500mLで2千円を超えるものもあります。

安いものも高いものもありますが、実は法則(?)としては以下のようになっていますよ。

- 食塩が入っている・・・安い

- 純米と書いてある・・・高くなる

まず、食塩が入っていると酒類ではなく食品扱いなので、酒税がかからない分だけ安くなります。

そして食塩が入っていてもいなくても純米と表記されているなら、そうでないものに比べると基本的に価格は高いです。

日本酒と同じく、醸造アルコールを利用して製造された方がコストは下がる傾向にあるからですね。

だから食塩無添加で純米の料理酒がもっともお値段が高い部類になりますよ!

オーガニックだともっと高い。

料理酒を日本酒の代わりに飲むのは問題ない?

値段についてもわかったところで、誰もが気になる「飲んでいいのか?」にも触れておきますね。

まず、料理酒をそのまま飲んでも安全上・健康上の問題はないと言えます。

みりんやお酢を口に含むのと同じようなことですので、少量を体内に入れたところで毒である可能性はかなり小さいでしょう。

もちろんアルコールを含みますから子どもの誤飲にはくれぐれも気をつけましょう。

では、味の面ではどうなのでしょうか?

それについては日本酒のようなおいしさは期待できないと言えますよ。

原材料は同じですが、そのまま飲む用に醸される日本酒と違い、調理に活用するのを目的に製造・調整されていますからね。

飲んでみるとわかりますが「うん、飲めなくはないけど・・・」くらいな感じです(笑)

もちろん塩を加えて不可飲処置されたタイプの料理酒はしょっぱいですよ。

日本酒の代用にはならないかな。

料理酒はみりんの代用になるの?

日本酒に続いて、みりんとの違いも見ておきましょう。

料理酒はみりんの代用になるのでしょうか?

それについては答えは「No」と言うべきでしょう。

なぜなら、根本的に料理酒とみりんは以下の違いがあるからです。

- 料理酒・・・甘味なし

- みりん・・・甘味あり

そう、シンプルにみりんは甘いからです!

お米が原料とはいえ、料理酒にはみりんのようなハッキリとした甘味はありませんからね。

その点から、みりんの代用として料理酒を使うのは適さないでしょう。

ただし臭みを取る・旨味やコクを加える・食材に味が染みこむのを助けるといった効果はどちらも期待できますよ。

肉じゃがには絶対にみりん入れたい!

料理酒の賞味期限はどれくらい?保存方法は?

ラストは、賞味期限・保存についてです。

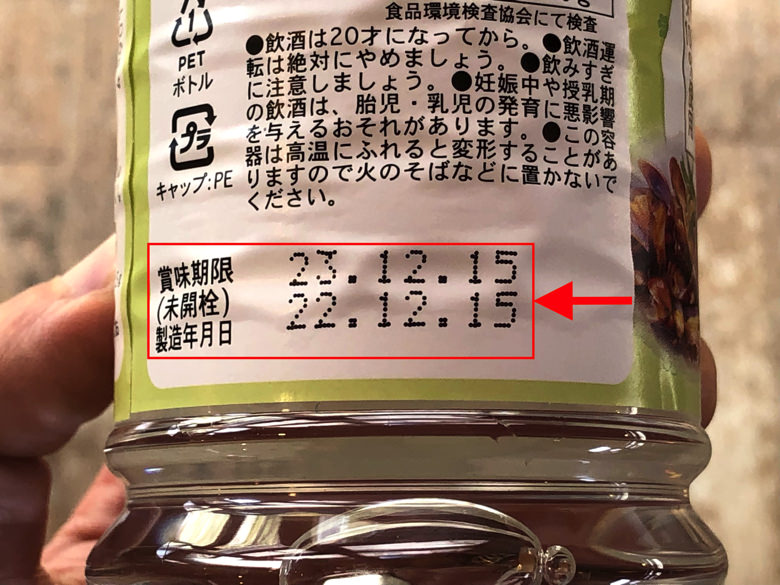

まず、未開封の料理酒の賞味期限はだいたい製造から1年〜1年半くらいが多いですよ。

ラベルに製造年月も賞味期限も表示があるので見てみてください。

未開封なら直射日光を避けて常温で保存できます。

しかし、開封したらそう長くはありません。

どの商品も「開封後は冷暗所で保存してお早めにご使用ください」というようなことが書かれていますよ。

封を開けたら冷蔵庫に入れると思っておきましょう。

日本酒と同じくすぐにカビる・腐るということはないですが、開封後は酸化などでどんどん味が劣化する場合が多いですので!

開けたらガンガン使おう。

まとめ

さいごに、今回の「料理酒とは?」のポイントをまとめて並べておきますね。

- 清酒と書いてあれば分類はお酒

- 食塩入りだと食品扱いで安価

- アルコール度数は13度くらい

- 少量を飲んで毒ということはない

- 賞味期限は未開封で1年くらい

みりんと同じく、食材の臭みを消したり柔らかくする効果が期待できますよ。

お米由来の旨味・コクが加わるので、ぜひ活用してみましょう!

おすすめは純米タイプかな。

オーガニック素材のもある!!