こんにちは!ぽんなびです。

火入れと聞くと・・・火であぶってるイメージですか?

実際は直火ではないし、意外と低い温度ですからね。

仕組みやメリットをぜひ知っておきましょう!

保存への影響も含めて、今回は以下の内容で「日本酒の火入れ」について具体的に紹介しますね。

火入れが0回だと?

生酒!

日本酒の火入れとは?メリットは?

はじめに、火入れとは何かをハッキリさせましょう。

以下の順番で意味・メリットを紹介していきますね!

「火入れ」の意味

まずは「火入れ」の意味から見ていきましょう。

日本酒の火入れとは、ひとことで表せば「加熱」です。

ただし熱を加えると言ってもお燗とは以下のような違いがありますよ。

- お燗・・・完成後のお酒を温める

- 火入れ・・・製造中のお酒を温める

お燗は買ってきたお酒を好きな温度で飲むために温めることです。

それに対して、火入れは製造途中で行われる作業を指します。

製品として出荷するための必要性から行う工程なんですよ。

熱を加える具体的なメリットは次の章で紹介しますね。

英語だとpasteurisation。

火入れのメリット

意味がわかったところで、メリットを見てみましょう。

日本酒に火入れをするのは、もちろん特定の効果を狙ってのことです。

大きく分けて以下の2つの利点のために行われるんですよ!

- 有害な微生物を殺菌

- 熟成が進むのを止める

1つはお酒の品質を低下させる微生物を殺菌することです。

アルコール耐性のある火落ち菌などがその代表格ですね。

もう1つは熱で酵素を失活させることで熟成が進むのを止めることです。

それによって品質の安定化を図るのが狙いです。

これらの目的のために火入れという工程があると覚えておいてください。

加熱殺菌法の一種だよ。

温度は?時間は?日本酒の火入れの方法

火入れとは何かがわかったところで、お次はやり方を見てみましょう。

以下の順番で温度・時間・方法について紹介していきますね!

火入れの温度

まずは温度から見ていきましょう。

結論から言えばだいたい60度から65度くらいが一般的です。

微生物の殺菌と酵素の失活ができる温度がそれくらいだからですね。

あまり温度が高いとお酒の香りや旨味の成分が飛んでしまいます。

だから殺菌のためとはいえ沸騰するくらい高温にすることはありませんよ。

お燗するときのもっともアツアツの温度帯である飛切燗より5度〜10度くらい高めですね。

いわゆる低温加熱殺菌!

火入れの時間

温度に続いては時間を見てみましょう。

どれくらい時間をかけて火入れをするかは、温度以上に酒造さんによりけりです。

でも多くの酒造さんのお話をまとめるとだいたい15分から30分くらいと言えるようですよ。

日本酒の香り・旨味は熱に弱いので、長い時間かけて火入れすることは決して良いとは言えません。

必要最低限の時間で火入れするのが鉄則となっていますよ。

なお、加熱だけではなくその後の冷却の時間も大切なポイントです。

熱を加えたら自然に冷ますのではなく、10度以下に急冷却が望ましいという意見をよく見聞きしますよ!

冷却時間も含めて火入れ時間。

火入れの方法

時間もわかったところで、火入れの方法も見ておきましょう。

大昔は容器にお酒を入れて直火で行っていたようですが、現在はその形式は主流ではありません。

現在は大きく分けて以下の4つの火入れ方法が主流ですよ。

- 蛇管式

- プレート式熱交換器

- パストライザー

- 手作業で瓶燗火入れ

蛇管式は、らせん状に巻かれた管にお酒を流して、管を温めることでお酒に温めるやり方です。

プレート式熱交換器とパストライザーはそれぞれ専用の機械のことを指します。

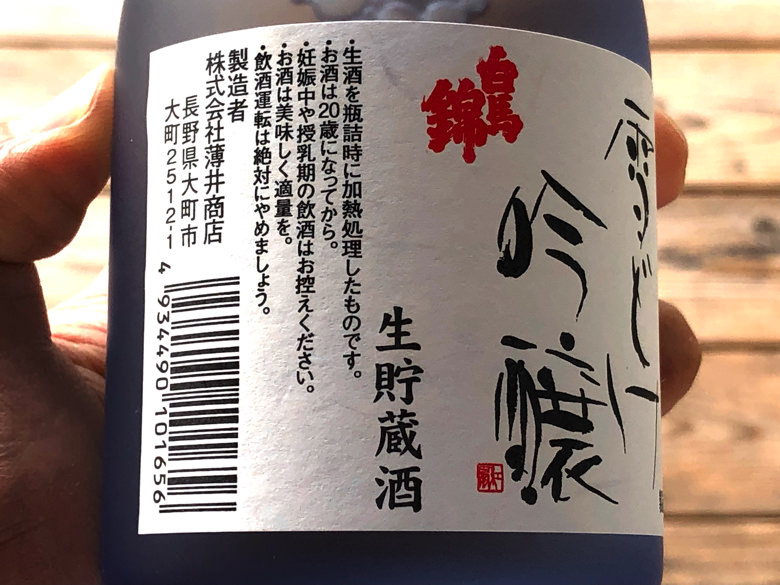

そして瓶燗火入れは一升瓶などにお酒を詰めて、お湯で瓶を温めることで加熱する方法です。

瓶燗火入れは手作業で手間暇がかかるので、大吟醸など高級なお酒に施される方法ですよ。

直火より湯煎なんだね。

そこはお燗と同じだね!

ぜんぶで4種類!火入れ回数による日本酒の違い

火入れのやり方もわかったところで、続いては種類を見てみましょう。

日本酒は火入れの回数によって呼ばれ方が異なります。

大きく分けて以下の4パターンのどれかになりますよ!

- 2回・・・標準的なお酒

- 1回(出荷の前)・・・生貯蔵

- 1回(貯蔵の前)・・・生詰め

- 0回・・・生酒

まず、日本酒の火入れは貯蔵の前と出荷の前の2つのタイミングで行うのが一般的です。

それを「貯蔵前はしないけど出荷前はする」のが生貯蔵のお酒です。

同じく回数は1回でも「貯蔵前はするけど出荷前はしない」だと生詰めを名乗れるようになります。

それぞれ生貯蔵は「火入れなしで貯蔵」で、生詰めは「火入れなしで詰めて出荷」と覚えるといいですよ。

そして火入れの回数が0回だと生酒です。

つまり火入れしていないお酒ですね!

ちなみにひやおろしは生詰めの代表格。

賞味期限は長くなるの?火入れしたお酒の保存について

回数による違いもわかったところで、あとは保存について見ておきましょう。

火入れした日本酒は腐敗菌が死滅した状態なので、しっかり保存性は高まっていますよ。

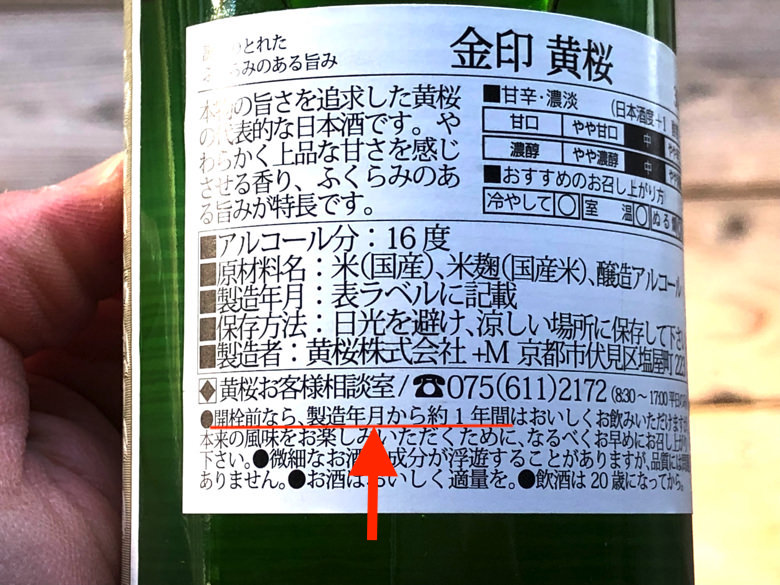

そもそも日本酒には賞味期限がありませんが、生酒の状態よりは確実に品質は低下しにくくなっています。

基本的には冷蔵保存が無難ですが、2回の火入れをしているなら常温保存も可能な場合もあるんですよ。

火入れしたお酒は常温や冷蔵で熟成させて古酒にするのにも向いています。

ただし未開封でも紫外線や温度変化の影響は受けるし、開封後はもちろんどんどん酸化するので気をつけましょう。

日本酒の保存については別記事でまとめているので、詳しくはそちらを読んでみてくださいね。

常温でも腐ることはないよ。

生酒は?開封後は?常温・冷蔵庫など種類別に日本酒の保存方法を完全ガイド

生酒は?開封後は?常温・冷蔵庫など種類別に日本酒の保存方法を完全ガイド

まとめ

さいごに、今回の「日本酒の火入れ」のポイントをまとめて並べておきますね。

- メリット1:有害な微生物を殺菌

- メリット2:熟成が進むのを止める

- 60〜65度くらいで加熱

- 方法は直火ではなく湯煎

火入れすると保存性は高まりますが生のフレッシュ感は損なわれますからね。

ある意味で生酒とは別のお酒として楽しみましょう!

常温保存も狙えるのはいいよね。

自宅で熟成古酒づくり!