こんにちは!ぽんなびです。

マイおちょこは持っていますか?使うのはお店でだけですか?

サイズ・素材のバリエーションは広いし青い二重丸にも理由があるので、意味がわかるとなお飲み比べが楽しくなるんですよ!

持ち方・作法なども含めて、ぜひ基本を知っておきましょう。

定義・起源・種類など、今回は以下の内容で「日本酒のお猪口」についてわかりやすく紹介しますね。

青い蛇の目のやつだとプロっぽいよね。

私はガラスのキレイなやつが好き!

日本酒のお猪口とは?法的な定義について

はじめに、日本酒のお猪口の定義から見ていきましょう。

まず、こうじゃないと名乗ってはいけないというような法律的な決まりはありません。

あくまでも慣習的な・文化的なものですよ。

ざっくりと以下のような定義が一般的です。

日本酒を飲むのに使う小さめで取っ手のない器

日本酒を飲むための器としてはもっとも小さいものですね。

ぐい呑みよりはひと回り小さい器というのが一般的な捉え方と言えます。

お猪口はお酒の席では徳利から注がれることが多いのも特徴の1つです。

そのため、徳利とお猪口でセットでデザインされている場合も多いですよ。

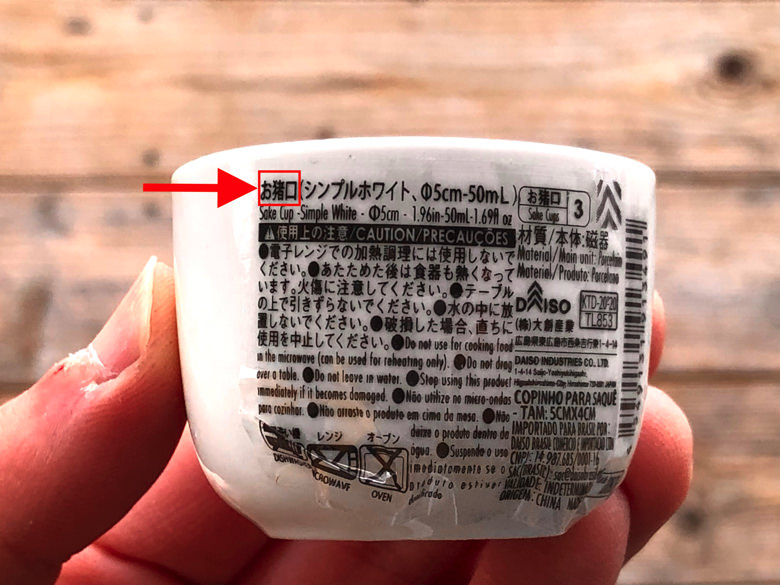

最近は100均でも売っているよ。

由来は?語源は?日本酒のおちょこの歴史・起源

定義がわかったところで、お次は由来や歴史について見てみましょう。

以下の順番でおちょこの起源や語源について紹介しますね。

お猪口の歴史・起源

まずはお猪口の歴史・起源をたどってみましょう。

諸説ありますが、お猪口の歴史は室町時代から始まったとされる説が有名です。

室町時代に武家がお客をもてなす料理である「本膳料理」で使われた器が起源とされていますよ。

本膳料理において、お猪口は和え物や酢の物など少量の料理を盛り付けるための小鉢として使われていたそうです。

それがいつしかお酒や蕎麦の器として使われ始めたという説が有力となっています。

どうやら江戸時代の中頃から現在のようにお酒を飲むための器として好まれ始めたようですよ!

時代劇にも出てくるよね。

なぜ猪の字?言葉の由来・語源

起源がわかったところで、言葉の由来・語源についても触れておきますね。

なぜ「おちょこ」と呼ばれ始めたのか、明確には不明です。

それでも以下の2つの説が有力とされていますよ。

- 「ちょく」という言葉が転じた

- 酒の器を意味する「鍾甌(チョク・チョング)」に由来する

まず、「ちょく」は安直・飾り気がない・ちょっとしたものなどを意味する「猪口」のことを指すようです。

「ちょっとした素朴な・身近な器」みたいなニュアンスですね。

猪口という漢字は「ちょく」という言葉に対する当て字で、特にイノシシとは関係がないようですよ。

もしくは、お酒の器・盃を意味する「鍾甌」や「鍾」から来ているという説もあります。

「鍾甌」や「鍾」を中国語読みである福建音や韓国語読みである朝鮮音で発音すると「チョク」や「チョング」だそうです。

それを日本語に借用して「ちょこ」や「ちょく」になったというわけですね。

諸説ありますが、これら2つの説が有力となっています。

なお「へなちょこ」の「ちょこ」はまさに器のお猪口のことですよ。

おめでたい意味合いで「千代口」と表記することもあるよ!

一杯の量はどれくらい?サイズ・素材など日本酒のお猪口の種類

歴史・起源もわかったところで、お次はサイズや素材を見てみましょう。

まず、日本酒のお猪口の大きさは1サイズに規定されているわけではありません。

だから1杯の量はおちょこの大きさによりけりというわけですね。

以下のサイズが一般的となっていますよ。

- 1勺(18ml)

- 2勺(36ml)

- 4勺(72ml)

お店では1勺か2勺が主流で、たまに2勺半(45ml)を見かけることもあるという感じです。

そして素材も法的な定義などがあるわけではありません。

もっともよく見られるのは陶器・ガラスですね。

でもそれ以外にも磁器・漆器・錫(すず)などもありますよ。

あと、形もいろいろありますがやはりもっとも多いのは円です。

でも楕円や四角もあれば六角形・八角形もあります。

お猪口の素材や厚み・形状でお酒の印象は少なからず変わるので面白いですよ!

最も小さい1勺なら10杯で1合だよ。

なぜ青い二重丸なの?蛇の目の唎猪口について

サイズ・素材についてもわかったところで、種類についてもう少し見てみましょう。

日本酒のお猪口と言えば、底に青い二重丸が描かれたものをよく見かけますよね?

あれはその見た目から「蛇の目」とも呼ばれる唎酒のためのお猪口なんですよ。

唎猪口の底の青い二重丸は、日本酒の以下の2点をチェックしやすくするためにあえて描かれています。

- 透明度

- 色つや

もし強めに濁っていたら、青い部分と比べて白い部分は見えにくいですよね?

だから透明度が測りやすいという訳です。

また、焼酎などと比べて日本酒はどうしても少し黄色がかっています。

そこで黄色の補色である青色を置いておくことによって、日本酒の色つやを見やすくしているんですよ。

そういったわけで、唎酒用のお猪口は「白くて底が青い二重丸」になっています。

ぜひゲットして試してみよう!

おちょこの持ち方・作法などのルールはあるの?

青い二重丸についてもわかったところで、あとはルールについて見ておきましょう。

以下の順番で「持ち方」と「作法・マナー」について紹介しますね。

持ち方は公家流・武家流がある

まずは持ち方から見てみましょう。

日本酒のお猪口の持ち方としては公家流・武家流という2つが有名です。

それぞれ以下のような持ち方ですよ。

- 公家流:左手の人差し指と中指でお猪口の底を挟みつつ飲み口の縁を親指で支え、右手の人差し指・中指・薬指の3本を揃えてお猪口の反対側を支える

- 武家流:薬指と中指でお猪口の底を挟み、親指と人差し指でお猪口の縁を持つ

公家流は両手持ちになるので柔らかい感じに、武家流は片手持ちなのでワイルド(?)な感じになります。

それぞれ女性的・男性的と言われてきましたが、もうその捉え方は時代にそぐわないという声も少なくないです。

お猪口の「一般的な持ち方」もこれから変化していくと思いますが、こういう持ち方が昔からあるということは知っておきましょう。

美しく。

代表的な作法・マナー

持ち方がわかったところで、あとは作法・マナーについても見ておきましょう。

日本酒を注ぐ側・受ける側の代表的なものをそれぞれ紹介しますね。

まず、お酒を注ぐ側はお猪口に触れないように入れるのがマナーとされています。

注ぐ量はお猪口の八分目くらいが目安ですよ。

そして、受ける側はお猪口を手で持って注いでもらい、いったん口を付けてからテーブルに置くのがマナーとされています。

お猪口をテーブルに置いたまま注いでもらうのは「置き注ぎ」と言ってお作法に反すると感じる人もいるので注意しましょう。

お酌してもらったときも飲まずにテーブルに置くのはエチケット違反とされる場合もあるので、知識として覚えておいてください。

でもワインは逆に置き注ぎがマナーだよ。

まとめ

さいごに、今回の「日本酒のお猪口」のポイントをまとめて並べておきますね。

- 「日本酒を飲むのに使う小さめで取っ手のない器」

- 1勺(18ml)や2勺(36ml)が主流

- 青い蛇の目の模様はきき酒用

グラスでもダメではありませんが、やはりお猪口で飲むと日本酒らしさが出ますよね。

酒造さん併設のショップでかわいい・かっこいいお猪口が買えることも多いので、ぜひチェックしてみてくださいね!

おちょこが違うと味わいも本当に変わるよ。

私は江戸切子のおちょこが好き!!